正面硬刚iPhone17,小米17究竟有能打?

Hawk Insight 结合多方信源,一文带来小米17最新谍报。

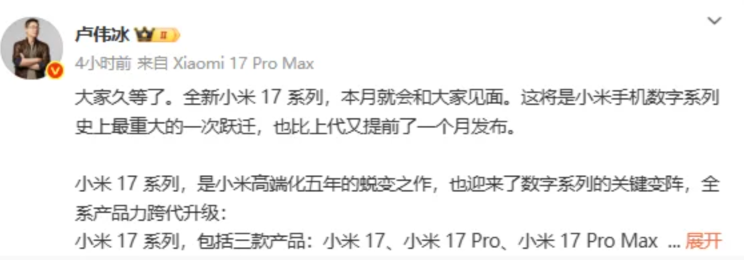

9月15日,在苹果iPhone 17系列发布不到一周之际,小米以一种极不寻常的方式发起了高调反击。雷小米集团总裁卢伟冰微博上宣布,小米宣布跳过“16”系列,直接发布全新的“小米17系列”,正面硬刚苹果17系列。

随后,小米集团创始人雷军也发布动态:小米17系列,产品力跨代升级,全面对标iPhone,正面迎战!

小米17究竟有能打?小米17能全面对标iPhone吗?Hawk Insight 结合多方信源,为你一文带来。

芯片

本轮发布的小米17系列涵盖三款型号:小米17、小米17 Pro以及小米17 Pro Max。三者分别定位于标准旗舰、高端旗舰与全能顶配,直接对应iPhone 17系列的基础款、Pro和Pro Max。其中,小米17系列全球首发搭载了高通第五代骁龙8至尊版(部分海外资料称其为Gen 3 for Galaxy或Elite Gen 5),芯片采用台积电4nm工艺,CPU架构升级为1+5+2组合,主频最高可达3.4GHz,AI推理能力比前代提升逾四成。这一代骁龙平台在AI模型处理与多任务并行能力上的表现已非常接近苹果的A19系列,尤其是在生成式AI、图像增强、语音处理等方面,安卓阵营开始拥有与苹果叫板的底气。

屏幕

而在屏幕层面,小米也不再保守。Pro与Pro Max版本配备2K 120Hz LTPO OLED屏幕,支持Dolby Vision、HDR10+,并由徕卡联合调校,目标是实现专业级色准表现。与苹果iPhone 17 Pro系列配备的Super Retina XDR屏幕相比,小米在亮度、屏占比、边框控制等视觉沉浸体验上反而略胜一筹,尤其是正面摄像头孔位更小,在视觉观感上更加克制与高端。此外,有传闻称Pro Max版本屏幕亮度可达3000尼特,意在对标苹果的户外显示优势,提升阳光直射下的可读性。

影像

影像系统无疑是小米最核心的突破口之一。徕卡影像系统已经成为小米高端机型的标配,此次小米17 Pro与Pro Max继续强化这一卖点,主摄为5000万像素超大底传感器,支持物理可变光圈(f/1.4–f/4.0),配合超广角与潜望长焦镜头,以及新一代AI夜景算法和光学级别防抖系统,在夜拍、视频录制、肖像等场景的表现上全面对标iPhone 17 Pro Max的4800万像素主摄及ProRes视频录制能力。有别于苹果继续主打专业内容创作者,小米在短视频领域展开重点布局,加入了电影画幅模板、智能云台防抖、风噪抵抗麦克风等功能,直接服务当下社交媒体创作者的需求。

续航

电池与充电依旧是小米突出的优势领域。根据目前披露的资料,小米17 Pro Max配备超过5000mAh电池,并支持120W有线快充和50W无线快充,20分钟内恢复超过80%电量,极大提升了重度用户的使用效率。而苹果虽已引入USB-C接口响应欧盟法规,但在充电效率方面仍维持在27W左右。长期以来,苹果依靠iOS系统的能效调优维持良好续航体验,但在高强度应用场景如游戏、视频录制中,其充电效率和热控管理已渐现瓶颈。

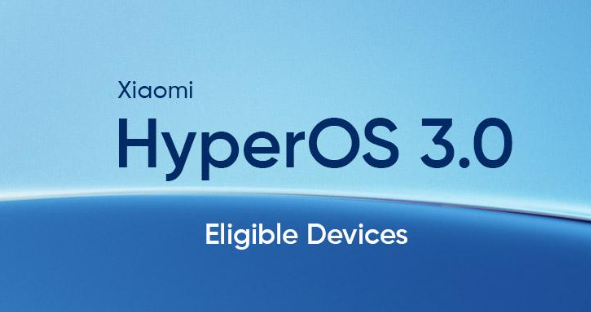

系统

系统层面,小米发布全新自研操作系统“澎湃OS”,首次实现手机、平板、电视、汽车多终端协同,主打软硬件深度融合与AI智能调度。系统内置“AI大脑”模型,可实现应用场景预测、智能提醒、语音写作等功能,并采用先进的内存调度技术以提升老机型流畅性。虽然与iOS整体生态的闭环整合仍存在差距,但在安卓阵营中,澎湃OS已然是最具平台潜力的系统之一,特别是在AI大模型持续嵌入的趋势下,其系统级能力或将成为突破口。

为了赶超苹果,小米已磨刀5年

据小米披露,过去五年研发投入超过1000亿元人民币,未来五年还将投入2000亿元。这意味着,小米已经从传统“硬件公司”向“技术平台型公司”完成战略性转型。雷军在社交平台上表示,小米不再是一个传统手机品牌,而是智能科技时代的代表企业,当前小米的产品力已实现跨代升级,甚至在多项指标上“不输苹果”。

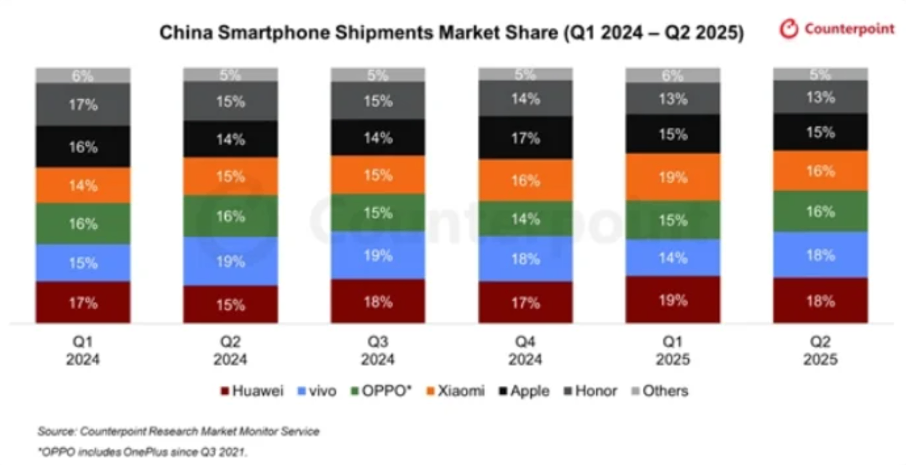

根据Counterpoint数据显示,截至2025年9月,小米在中国市场占有率达到16%,与OPPO持平,仅次于华为与vivo。而在3000元以上价位段,小米的销量增速位居安卓阵营前列。相比之下,苹果在中国市场的表现已出现波动,一方面受制于华为Mate 70系列的强势回归,另一方面也受到小米的全面狙击。虽然苹果依旧是全球高端市场的统治者,但在中国这个全球最大消费电子市场中,其主导地位正面临现实压力。

多家海外财经与科技媒体也纷纷关注小米此次的“正面对标”。分析师指出小米已经从以参数堆料为主的性价比打法,转向以系统体验、AI智能与生态协同为核心的“体验优先”路线;媒体评论称,“中国品牌正走出低价陷阱,迈向高附加值、软硬融合的技术主导型路径”,而小米就是其中的代表性样本之一。

但不可忽视的是,小米高端化之路仍面临多重挑战。首先是品牌认知壁垒,尽管配置已与苹果并驾齐驱,但在高端市场中,用户对“品牌”、“服务”、“生态”的期待远高于中低端市场,苹果的全球化品牌影响力与高粘性用户体系短期内仍难撼动;其次是市场内卷态势加剧,华为的全面回归将直接与小米争夺高端安卓市场份额,其技术积累与品牌情怀也不容忽视;最后,小米自身的海外市场拓展仍受地缘政治、品牌认同度等多重因素影响,高端化的全球路径仍需时间打磨。

·原创文章

免责声明:本文观点来自原作者,不代表Hawk Insight的观点和立场。文章内容仅供参考、交流、学习,不构成投资建议。如涉及版权问题,请联系我们删除。